Меню

Для прослушивания песен необходима авторизация или регистрация

Меню

Для просмотра видеороликов необходима авторизация или регистрация

Меню

Для просмотра фото необходима авторизация или регистрация

Меню

Для просмотра файлов необходима авторизация или регистрация

Меню

Для просмотра сообществ необходима авторизация или регистрация

Остаться

Выйти

Всем Доброго Времени Суток, Дорогие Подписчики и Уважаемые Гости канала «Прогулки с Серёгой».

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

По старой Смоленской дороге, сразу за городом Одинцово, появляется село Акулово. Архитектурные сооружения села нельзя назвать выдающимися, но и заурядными тоже, кроме того, история этого подмосковного уголка оказалась довольно интересной.

Впервые «Окулово на пруде» близ Одинцово упоминается в ...

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

По старой Смоленской дороге, сразу за городом Одинцово, появляется село Акулово. Архитектурные сооружения села нельзя назвать выдающимися, но и заурядными тоже, кроме того, история этого подмосковного уголка оказалась довольно интересной.

Впервые «Окулово на пруде» близ Одинцово упоминается в ...

Всем Доброго Времени Суток, Дорогие Подписчики и Уважаемые Гости канала «Прогулки с Серёгой».

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

По старой Смоленской дороге, сразу за городом Одинцово, появляется село Акулово. Архитектурные сооружения села нельзя назвать выдающимися, но и заурядными тоже, кроме того, история этого подмосковного уголка оказалась довольно интересной.

Впервые «Окулово на пруде» близ Одинцово упоминается в 1627 г. как данное на прокормление занимавшемуся приказными делами Андрею Ивановичу Загряжскому поместье, где значились "двор помещиков, а в нем прикащик, и 2 человека деловых". документах этот владелец Акулова упоминается, в начале XVII в. как стародубский и новгород-северский воевода. Затем источники на протяжении почти двух десятилетий ничего не говорят о его деятельности, и лишь только в 1621-1622 гг. мы видим его на посту белевского воеводы, а в 1625-1626 гг. - московским дворянином. Позже он описывает земли Дмитровского, Переяславского и Кашинского уездов, служит судьей в Московском судном приказе, исполняет различные поручения царя.

В 1646 г. в Акулово уже новый хозяин - Алексей Иванович Сабуров. К этому времени в нем имеется уже двор вотчинника с четырьмя "деловыми" людьми, но главное - появляются четыре крестьянских двора с шестью крестьянами. Акулово продолжает обустраиваться и богатеть.

А в 1670 г. в качестве вотчины продается А. С. Хитрово. Александр Севастьянович принадлежал к семье, занимавшей немаловажное положение при дворе. Начал он службу в чине стольника, стал думным дворянином, ходил в Литовский поход 1655-1656 гг., где был ранен под Смоленском, был одно время воеводой в Свияжске. Во времена служебных успехов и приобрёл он у Сабурова Акулово, потратил немалые средства на его устройство и соорудил деревянную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, что дало недавней деревне ещё одно название Покровское-Акулово.

В последствии селом владели царевичи Дмитрий и Алексей (сыновья сибирского царя Кучума). Далее — Долгоруковы и сын полководца В.М. Долгорукова — Крымского — Михаил Васильевич. Затем — Варвара Петровна Разумовская, урождённая Шереметева, жена графа А.К. Разумовского, владельца усадеб Горенки и Чижово.

#фото #усадьба #акулово #село #церковь #домпричта #хрампокровабогородицы #храмновомучениковиисповедниковроссийских

#история #архитектура #достопримечательности

#прогулки #поездки #путешествия #прогулкиссерёгой

Больше фотографий и текста на

Полное видео смотрите на

В 1692 г. с.Акулово было отписано в дворцовое ведомство и передано во владение «в девичий монастырь Пречистыя Богородицы Страстныя», основанный в 1654 г. царем Алексеем Михайловичем. Главной благодетельницей монастыря была Наталья Кирилловна Нарышкина (мать Петра I), которая воспитывалась в доме А.С.Матвеева, владельца с. Одинцово. Однако уже в 1693 г. игуменья монастыря Юлия Челищева «уступает по променной записке» Акулово сибирскому царевичу Василию Алексеевичу, который продает село своему родному брату Дмитрию.

С 1719 г. с. Акулово перешло во владение князьям Долгоруковым. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в это время был приписан к Московской Духовной Консистории, а в 1790 г. передан в ведомство Звенигородского Духовного Правления.

1791 г. — важная дата в истории храма. Князь Василий Васильевич Долгоруков продал с. Акулово и с. Лукино графине Варваре Петровне Разумовской (урожденной Шереметевой). Ее дед, первый русский граф, фельдмаршал, сподвижник Петра I Борис Петрович, был назван А. С. Пушкиным «благородным». Отец Варвары Петровны, граф Петр Борисович Шереметев, является создателем всемирно известной усадьбы Кусково. А мать — княгиня Варвара Алексеевна Черкасская была единственной наследницей огромного состояния государственного канцлера Алексея Михайловича Черкасского.

Графиня Варвара Петровна была самой богатой невестой в России второй половины XVIII века, однако, ее брак с графом Алексеем Кирилловичем Разумовским, от которого родилось 4 детей, счастливым назвать нельзя. Они были очень разными — глубоко верующая Варвара Петровна и вольнодумец, вольтерианец, Алексей Кириллович. Вскоре после рождения четвертого ребенка, в 1784 г., Варвара Петровна была вынуждена покинуть детей и выехать из дома Разумовского. Графиня поселилась в доме на Маросейке, где находился приход храма Спаса Преображения в Глинищах, отказалась от светской жизни. Она принимает у себя только детей и брата Николая Петровича Шереметева (создатель усадьбы Останкино и Странноприимного дома), в котором находила свою единственную опору. Отныне ее отрадой становится село Акулово. Все теплое время года графиня Разумовская проводила в своей усадьбе. Все мысли и чаяния Варвары Петровны были направлены на обустройство храма. При ней богослужения совершались почти ежедневно, причем не только в летнее, но и в зимнее время, так как храм был теплый. Настоятелем храма тогда служил о.Кондрат Михайлов. В архиве сохранились прошения Варвары Петровны о назначении в храм пономаря, причем выбранного самою графиней.

В 1795 г. настоятелем Покровской церкви служил о.Федор Иванов, дьячком — Василий Иванов, а пономарем — Иван Яковлев. В ревизских сказках 1795 г. храм значился как одноприходный, а в с.Акулово было «46 дворов, 186 душ мужска и 193 души женска пола». К концу XVIII века храм, построенный А. С. Хитрово в 1676 г., уже требовал ремонта. Поэтому графиня Варвара Петровна подала прошение Преосвященному Серапиону, епископу Дмитровскому, викарию Московскому: «…имею я в вотчине моей, селе Покровском, Акулове тож, церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы деревянного здания, на которой крыша и глава примечаются приходящими в ветхость, да также окошки и в ней иконостас требуют поправления… По удобному ныне наступающему летнему времени, намерение имею я починкою поправить, а также кровлю и другие места выкрасить». 3 июня 1801 г. был получен указ о дозволении ремонта. Однако в 1807 г. «тщанием» Варвары Петровны Разумовской в Акулове была сооружена каменная церковь с двумя приделами — Казанской Божией Матери и Святителя Николая, сохранившаяся до наших дней. На месте старого храма поставили часовню с колодцем. Позже часовня была разрушена, а хранившийся в ней резной деревянный крест перенесли в храм, где он находится и поныне. Одновременно начал строиться каменный дом причта.

Во время войны с Наполеоном в 1812 г. храм претерпел большой урон. Сведения о разрушениях до нас дошли из «Ведомости состояния церкви, причта и прихода», составленной благочинным, священником Петром Матвеевым. Приход храма накануне войны был довольно большим. В него, кроме с.Акулово, входили сельцо Федькино, деревни Ликово и Братки. Приходских дворов насчитывалось 52. После Наполеона целыми остались только два, а «прочие сожжены все». В самом храме «престолы и жертвенники из мест своих ископаны и сокрушены, а одежды похищены». Сильно было повреждено убранство храма — разломаны иконостасы, расколоты местные образа, а иконы с венцами похищены. Была украдена храмовая икона Покрова Богородицы в серебряной ризе. Паникадило, лампады и подсвечники — похищены или разломаны. Кроме того, была разграблена вся ризница, церковные книги и около 100 рублей медью и серебром.

Спасены были только отданные на хранение графине Варваре Петровне антиминсы, серебряная утварь, сосуды, кадило, крест, дароносица, ковчег и серебряный ковшичек. Уцелела икона Казанской Божией Матери и образ Спасителя.

После войны с.Акулово начинает отстраиваться. В нем 28 крестьянских дворов, 79 душ мужского и 87 женского пола. 15 декабря 1814 г. Преосвященный Августин, архиепископ Дмитровский рукоположил во иерея Платона Ивановича Потемкина и назначил его служить в Акуловский храм. 4 мая 1815 г. по желанию прихожан Яскинская церковь во имя Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова была приписана к Акуловской Покровской церкви. В 1818 г. к «издавно положенному» штату Покровской церкви был прибавлен диакон.

Стараниями Варвары Петровны церковь постепенно восстанавливается. Графиня проявляла заботу и о будущем храма. В 1818 г. она пожертвовала 15 тысяч рублей на вечное содержание священно и церковнослужителей Покровской церкви и подарила храму икону Казанской Божией Матери византийского письма, на обратной стороне которой была сделана надпись «из рода Шереметевых… в церковь Покровскую, села Акулово». Эта икона была особо чтимой в приходе. Старожилы в конце ХIХ века говорили, что этот образ Божией Матери сопровождал графов Шереметевых во всех военных походах.

Как уже упоминалось, одновременно с Акуловым графиня Разумовская купила с.Лукино (ныне Переделкино). В нём вместо деревянного храма она строит каменную церковь во имя Преображения Господня с двумя приделами — во имя Святых Апостолов Петра и Павла и Святой Великомученицы Варвары, которая была освящена в 1821 г.

В. П. Разумовская умерла 27 мая 1824 г. и похоронена в фамильной усыпальнице Шереметевых — в Знаменской церкви Новоспасского монастыря. Смерть графини явила миру правду ее жизни — жизни непритязательной и полной аскетизма. Достаточно сказать, что посуду для поминок по ней пришлось собирать по соседним домам.

Новой владелицей села в 1850 г. стала Екатерина Александровна Тимашева. Тогда в приход Акуловской церкви входило 64 двора с 282 душами мужского и 283 женского пола.

4 сентября 1848 г. Высокопреосвященный Филарет митрополит Московский и Коломенский рукоположил во священника Петра Федоровича Боголюбова и назначил его служить в Покровскую церковь с. Акулова.

В 1857 г. храм был впервые расписан «иконописным письмом».

После отмены крепостного права в 1864 г. из жителей с. Акулова и деревни Самодуровки было образовано сельское общество, в состав которого входило 112 временнообязанных крестьян. Имеются сведения, что настоятелем Акуловской церкви в 1872 г. по‐прежнему служил о.Петр Боголюбов, а в 1875 г. уже упоминается о.Василий Орлов.

В сентябре 1876 г. «ревностным старанием» о.Василия Орлова было построено приходское училище. Оно располагалось в собственном здании прихода, построенном на средства сельского общества и частных лиц. С сентября 1876 г. по ноябрь 1879 г. наставником и законоучителем в училище был о.Василий Орлов, причем в 1876 и 1877 гг. он преподавал безвозмездно. С 1879 г. о.Василий был учителем и преподавал детям из окрестных деревень.

В 1885‒1886 учебном году у училища появляется попечитель — кандидат права Владимир Васильевич Якунчиков (его отец Василий Иванович Якунчиков имел в с.Акулово кирпичный завод). В училище занимались дети из с.Акулово, д.Братки, д.Юдино, д.Внуково и с.Яскино. В 1890 г. в Акуловском училище законоучителем служил благочинный о.Александр Подобедов. С 1 сентября 1899 г. в училище стали проводиться чтения «с туманными картинками» (прототипы наших диафильмов). Чтения проходили регулярно — два раза в месяц. Их проводили законоучитель и учительница Е.Орлова. В начале ХХ века училище посещали 60 человек, из них 28 — девочки. Регент Покровского храма преподавал детям пение, а с 1903‒1904 учебного года появился новый предмет — рукоделие.

В конце ХIХ века близ с.Акулово находилось имение Ивана Семеновича Перлова. В 1873 г. на заводе Московского купца Финляндского на средства И.С.Перлова и П.Г.Цурикова был отлит колокол с надписью «В село Акулово, ко храму Пресвятой Богородицы…» И.С.Перлов умер 1 декабря 1901 г. и в продолжение своей благотворительной деятельности завещал свое имение (170 десятин) с образцовой фермой Московскому обществу сельского хозяйства, с условием, чтобы оно устроило там женское земледельческое училище. Кроме того, 20 тысяч рублей было завещано в неприкосновенный капитал училища при Акуловской церкви, а 10 тысяч — сельскому приходскому Акуловскому попечительству с тем, чтобы проценты выдавались бедным к Рождеству и Пасхе.

В 1885 г. священник Василий Орлов решил возобновить иконостас. Для этого было собрано 760 рублей пожертвований, на которые в 1889 г. были устроены иконостасы, прекрасно сохранившиеся до наших дней. В 1894‒1896 гг. при церкви на деньги жертвователей было организовано общество призрения бедных и приобретен большой праздничный колокол весом 110 пудов. За деятельность по благоустройству храма Покрова Пресвятой Богородицы и благотворительность о.Василий в 1896 г. был награжден камилавкой.

После революции, в период страшных гонений на Церковь, пусть только в Никольском приделе, но службы никогда не прекращались. Сменяя друг друга, свое священническое служение прошли здесь многие пастыри: о.Петр Смирнов, о.Александр Мень, о.Петр Деревянко, о.Руф Поляков, о.Николай Морев, о.Федор Мушинский, о.Владимир Шебаев, о.Василий Решетняк, о.Сергий Ильчук, о.Алексей Николин.

В годы безбожия Покровский храм стал духовным центром для многих верующих не только Одинцова, но и Москвы, пристанищем для гонимых священнослужителей и местом их упокоения.

Богослужения в Акуловском Покровском Храме не прекращались более двухсот лет, — с 1807 г. по настоящее время. Во времена гонений Богослужения проходили в Никольском приделе.

В 2004 г. трудами настоятеля храма и доброхотных жертвователей в церковном дворе была построена крестильня с баптистерием.

В 2006 г. пристроен Дом церковного причта общей площадью более 200 кв. м. с новой просфорней и трапезной. В этом же году трудами прихожанина Акуловского Храма Анопочкина Николая Ивановича была благоустроена территория Храма и Воскресной школы, разбиты цветники, написан точный список Чудотворного Образа пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша».

К 200‐летию Храма, на месте нахождения Алтарной части первоначального деревянного Акуловского Покровского Храма завершилось строительство и роспись Храма Новомучеников и исповедников Российских.

Храм Новомучеников и исповедников Российских был освящён 13 мая 2008 г. Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.

В 2007 г. был благоустроен церковный погост, заасфальтирована и огорожена автостоянка. В 2009 г. в оба храма, в здание Воскресной школы и в другие церковные здания было проведено центральное водоснабжение.

За последние 20 лет в жизни прихода Акуловского Покровского Храма, кроме постоянной пастырской и богослужебной деятельности, нужно отметить возрождение миссионерской, катехизаторской и социальной активности прихожан, что видно на примере Приходской Воскресной школы, воссозданной в 2000 г. по благословению настоятеля храма протоиерея Валериана Кречетова.

В настоящее время в школе (по воскресеньям) работают кружки: основ изобразительного искусства, декоративного валяния шерсти, художественного вязания.

Регулярно (по вторникам и четвергам) проводятся репетиции детского и взрослого хоров.

Постоянно идут репетиции театральных постановок, — во время учебного года — к праздникам: Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, Пасхе, Троице, Дню памяти свв. равноап. братьев Кирилла и Мефодия; Дню Матери; — в мае‐июле — к постановкам Летнего семейного палаточного лагеря.

С декабря 2010 г. (по понедельникам, вторникам и четвергам) начала работать детская и взрослая секции рукопашного боя.

Учащиеся и преподаватели школы регулярно посещают близлежащие Дома престарелых — в селах Акулово и Дубки.

С января 2010 года в актовом зале школы была сооружена сцена, оснащенная профессиональным светотехническим и звуковым оборудованием, а силами учащихся школы оснащенная и одеждой сцены, что дает возможность осуществлять полноценные театральные постановки.

В описании использованы материалы сайта

Все фотографии сделаны Автором, если не указано Иное.

Проезд: ж/д станция Отрадное Белорусского направления, далее 10 минут пешком. От станции Одинцово автобусами 18, 33, 46, 55, 56, 1025, 1044, 1054, 1055 до остановки "Акуловская церковь". Можайское шоссе, сразу за Одинцово.

Буду рад, если Вы оцените Публикацию, напишете Отзыв и подпишитесь на этот Канал.

Благодарю за Внимание!

До Новых Встреч на канале «Прогулки с Серёгой».

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

По старой Смоленской дороге, сразу за городом Одинцово, появляется село Акулово. Архитектурные сооружения села нельзя назвать выдающимися, но и заурядными тоже, кроме того, история этого подмосковного уголка оказалась довольно интересной.

Впервые «Окулово на пруде» близ Одинцово упоминается в 1627 г. как данное на прокормление занимавшемуся приказными делами Андрею Ивановичу Загряжскому поместье, где значились "двор помещиков, а в нем прикащик, и 2 человека деловых". документах этот владелец Акулова упоминается, в начале XVII в. как стародубский и новгород-северский воевода. Затем источники на протяжении почти двух десятилетий ничего не говорят о его деятельности, и лишь только в 1621-1622 гг. мы видим его на посту белевского воеводы, а в 1625-1626 гг. - московским дворянином. Позже он описывает земли Дмитровского, Переяславского и Кашинского уездов, служит судьей в Московском судном приказе, исполняет различные поручения царя.

В 1646 г. в Акулово уже новый хозяин - Алексей Иванович Сабуров. К этому времени в нем имеется уже двор вотчинника с четырьмя "деловыми" людьми, но главное - появляются четыре крестьянских двора с шестью крестьянами. Акулово продолжает обустраиваться и богатеть.

А в 1670 г. в качестве вотчины продается А. С. Хитрово. Александр Севастьянович принадлежал к семье, занимавшей немаловажное положение при дворе. Начал он службу в чине стольника, стал думным дворянином, ходил в Литовский поход 1655-1656 гг., где был ранен под Смоленском, был одно время воеводой в Свияжске. Во времена служебных успехов и приобрёл он у Сабурова Акулово, потратил немалые средства на его устройство и соорудил деревянную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, что дало недавней деревне ещё одно название Покровское-Акулово.

В последствии селом владели царевичи Дмитрий и Алексей (сыновья сибирского царя Кучума). Далее — Долгоруковы и сын полководца В.М. Долгорукова — Крымского — Михаил Васильевич. Затем — Варвара Петровна Разумовская, урождённая Шереметева, жена графа А.К. Разумовского, владельца усадеб Горенки и Чижово.

#фото #усадьба #акулово #село #церковь #домпричта #хрампокровабогородицы #храмновомучениковиисповедниковроссийских

#история #архитектура #достопримечательности

#прогулки #поездки #путешествия #прогулкиссерёгой

Больше фотографий и текста на

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://t.me/progulki_putes...

https://t.me/progulki_putes...

Полное видео смотрите на

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://rutube.ru/channel/3...

https://rutube.ru/channel/3...

В 1692 г. с.Акулово было отписано в дворцовое ведомство и передано во владение «в девичий монастырь Пречистыя Богородицы Страстныя», основанный в 1654 г. царем Алексеем Михайловичем. Главной благодетельницей монастыря была Наталья Кирилловна Нарышкина (мать Петра I), которая воспитывалась в доме А.С.Матвеева, владельца с. Одинцово. Однако уже в 1693 г. игуменья монастыря Юлия Челищева «уступает по променной записке» Акулово сибирскому царевичу Василию Алексеевичу, который продает село своему родному брату Дмитрию.

С 1719 г. с. Акулово перешло во владение князьям Долгоруковым. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в это время был приписан к Московской Духовной Консистории, а в 1790 г. передан в ведомство Звенигородского Духовного Правления.

1791 г. — важная дата в истории храма. Князь Василий Васильевич Долгоруков продал с. Акулово и с. Лукино графине Варваре Петровне Разумовской (урожденной Шереметевой). Ее дед, первый русский граф, фельдмаршал, сподвижник Петра I Борис Петрович, был назван А. С. Пушкиным «благородным». Отец Варвары Петровны, граф Петр Борисович Шереметев, является создателем всемирно известной усадьбы Кусково. А мать — княгиня Варвара Алексеевна Черкасская была единственной наследницей огромного состояния государственного канцлера Алексея Михайловича Черкасского.

Графиня Варвара Петровна была самой богатой невестой в России второй половины XVIII века, однако, ее брак с графом Алексеем Кирилловичем Разумовским, от которого родилось 4 детей, счастливым назвать нельзя. Они были очень разными — глубоко верующая Варвара Петровна и вольнодумец, вольтерианец, Алексей Кириллович. Вскоре после рождения четвертого ребенка, в 1784 г., Варвара Петровна была вынуждена покинуть детей и выехать из дома Разумовского. Графиня поселилась в доме на Маросейке, где находился приход храма Спаса Преображения в Глинищах, отказалась от светской жизни. Она принимает у себя только детей и брата Николая Петровича Шереметева (создатель усадьбы Останкино и Странноприимного дома), в котором находила свою единственную опору. Отныне ее отрадой становится село Акулово. Все теплое время года графиня Разумовская проводила в своей усадьбе. Все мысли и чаяния Варвары Петровны были направлены на обустройство храма. При ней богослужения совершались почти ежедневно, причем не только в летнее, но и в зимнее время, так как храм был теплый. Настоятелем храма тогда служил о.Кондрат Михайлов. В архиве сохранились прошения Варвары Петровны о назначении в храм пономаря, причем выбранного самою графиней.

В 1795 г. настоятелем Покровской церкви служил о.Федор Иванов, дьячком — Василий Иванов, а пономарем — Иван Яковлев. В ревизских сказках 1795 г. храм значился как одноприходный, а в с.Акулово было «46 дворов, 186 душ мужска и 193 души женска пола». К концу XVIII века храм, построенный А. С. Хитрово в 1676 г., уже требовал ремонта. Поэтому графиня Варвара Петровна подала прошение Преосвященному Серапиону, епископу Дмитровскому, викарию Московскому: «…имею я в вотчине моей, селе Покровском, Акулове тож, церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы деревянного здания, на которой крыша и глава примечаются приходящими в ветхость, да также окошки и в ней иконостас требуют поправления… По удобному ныне наступающему летнему времени, намерение имею я починкою поправить, а также кровлю и другие места выкрасить». 3 июня 1801 г. был получен указ о дозволении ремонта. Однако в 1807 г. «тщанием» Варвары Петровны Разумовской в Акулове была сооружена каменная церковь с двумя приделами — Казанской Божией Матери и Святителя Николая, сохранившаяся до наших дней. На месте старого храма поставили часовню с колодцем. Позже часовня была разрушена, а хранившийся в ней резной деревянный крест перенесли в храм, где он находится и поныне. Одновременно начал строиться каменный дом причта.

Во время войны с Наполеоном в 1812 г. храм претерпел большой урон. Сведения о разрушениях до нас дошли из «Ведомости состояния церкви, причта и прихода», составленной благочинным, священником Петром Матвеевым. Приход храма накануне войны был довольно большим. В него, кроме с.Акулово, входили сельцо Федькино, деревни Ликово и Братки. Приходских дворов насчитывалось 52. После Наполеона целыми остались только два, а «прочие сожжены все». В самом храме «престолы и жертвенники из мест своих ископаны и сокрушены, а одежды похищены». Сильно было повреждено убранство храма — разломаны иконостасы, расколоты местные образа, а иконы с венцами похищены. Была украдена храмовая икона Покрова Богородицы в серебряной ризе. Паникадило, лампады и подсвечники — похищены или разломаны. Кроме того, была разграблена вся ризница, церковные книги и около 100 рублей медью и серебром.

Спасены были только отданные на хранение графине Варваре Петровне антиминсы, серебряная утварь, сосуды, кадило, крест, дароносица, ковчег и серебряный ковшичек. Уцелела икона Казанской Божией Матери и образ Спасителя.

После войны с.Акулово начинает отстраиваться. В нем 28 крестьянских дворов, 79 душ мужского и 87 женского пола. 15 декабря 1814 г. Преосвященный Августин, архиепископ Дмитровский рукоположил во иерея Платона Ивановича Потемкина и назначил его служить в Акуловский храм. 4 мая 1815 г. по желанию прихожан Яскинская церковь во имя Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова была приписана к Акуловской Покровской церкви. В 1818 г. к «издавно положенному» штату Покровской церкви был прибавлен диакон.

Стараниями Варвары Петровны церковь постепенно восстанавливается. Графиня проявляла заботу и о будущем храма. В 1818 г. она пожертвовала 15 тысяч рублей на вечное содержание священно и церковнослужителей Покровской церкви и подарила храму икону Казанской Божией Матери византийского письма, на обратной стороне которой была сделана надпись «из рода Шереметевых… в церковь Покровскую, села Акулово». Эта икона была особо чтимой в приходе. Старожилы в конце ХIХ века говорили, что этот образ Божией Матери сопровождал графов Шереметевых во всех военных походах.

Как уже упоминалось, одновременно с Акуловым графиня Разумовская купила с.Лукино (ныне Переделкино). В нём вместо деревянного храма она строит каменную церковь во имя Преображения Господня с двумя приделами — во имя Святых Апостолов Петра и Павла и Святой Великомученицы Варвары, которая была освящена в 1821 г.

В. П. Разумовская умерла 27 мая 1824 г. и похоронена в фамильной усыпальнице Шереметевых — в Знаменской церкви Новоспасского монастыря. Смерть графини явила миру правду ее жизни — жизни непритязательной и полной аскетизма. Достаточно сказать, что посуду для поминок по ней пришлось собирать по соседним домам.

Новой владелицей села в 1850 г. стала Екатерина Александровна Тимашева. Тогда в приход Акуловской церкви входило 64 двора с 282 душами мужского и 283 женского пола.

4 сентября 1848 г. Высокопреосвященный Филарет митрополит Московский и Коломенский рукоположил во священника Петра Федоровича Боголюбова и назначил его служить в Покровскую церковь с. Акулова.

В 1857 г. храм был впервые расписан «иконописным письмом».

После отмены крепостного права в 1864 г. из жителей с. Акулова и деревни Самодуровки было образовано сельское общество, в состав которого входило 112 временнообязанных крестьян. Имеются сведения, что настоятелем Акуловской церкви в 1872 г. по‐прежнему служил о.Петр Боголюбов, а в 1875 г. уже упоминается о.Василий Орлов.

В сентябре 1876 г. «ревностным старанием» о.Василия Орлова было построено приходское училище. Оно располагалось в собственном здании прихода, построенном на средства сельского общества и частных лиц. С сентября 1876 г. по ноябрь 1879 г. наставником и законоучителем в училище был о.Василий Орлов, причем в 1876 и 1877 гг. он преподавал безвозмездно. С 1879 г. о.Василий был учителем и преподавал детям из окрестных деревень.

В 1885‒1886 учебном году у училища появляется попечитель — кандидат права Владимир Васильевич Якунчиков (его отец Василий Иванович Якунчиков имел в с.Акулово кирпичный завод). В училище занимались дети из с.Акулово, д.Братки, д.Юдино, д.Внуково и с.Яскино. В 1890 г. в Акуловском училище законоучителем служил благочинный о.Александр Подобедов. С 1 сентября 1899 г. в училище стали проводиться чтения «с туманными картинками» (прототипы наших диафильмов). Чтения проходили регулярно — два раза в месяц. Их проводили законоучитель и учительница Е.Орлова. В начале ХХ века училище посещали 60 человек, из них 28 — девочки. Регент Покровского храма преподавал детям пение, а с 1903‒1904 учебного года появился новый предмет — рукоделие.

В конце ХIХ века близ с.Акулово находилось имение Ивана Семеновича Перлова. В 1873 г. на заводе Московского купца Финляндского на средства И.С.Перлова и П.Г.Цурикова был отлит колокол с надписью «В село Акулово, ко храму Пресвятой Богородицы…» И.С.Перлов умер 1 декабря 1901 г. и в продолжение своей благотворительной деятельности завещал свое имение (170 десятин) с образцовой фермой Московскому обществу сельского хозяйства, с условием, чтобы оно устроило там женское земледельческое училище. Кроме того, 20 тысяч рублей было завещано в неприкосновенный капитал училища при Акуловской церкви, а 10 тысяч — сельскому приходскому Акуловскому попечительству с тем, чтобы проценты выдавались бедным к Рождеству и Пасхе.

В 1885 г. священник Василий Орлов решил возобновить иконостас. Для этого было собрано 760 рублей пожертвований, на которые в 1889 г. были устроены иконостасы, прекрасно сохранившиеся до наших дней. В 1894‒1896 гг. при церкви на деньги жертвователей было организовано общество призрения бедных и приобретен большой праздничный колокол весом 110 пудов. За деятельность по благоустройству храма Покрова Пресвятой Богородицы и благотворительность о.Василий в 1896 г. был награжден камилавкой.

После революции, в период страшных гонений на Церковь, пусть только в Никольском приделе, но службы никогда не прекращались. Сменяя друг друга, свое священническое служение прошли здесь многие пастыри: о.Петр Смирнов, о.Александр Мень, о.Петр Деревянко, о.Руф Поляков, о.Николай Морев, о.Федор Мушинский, о.Владимир Шебаев, о.Василий Решетняк, о.Сергий Ильчук, о.Алексей Николин.

В годы безбожия Покровский храм стал духовным центром для многих верующих не только Одинцова, но и Москвы, пристанищем для гонимых священнослужителей и местом их упокоения.

Богослужения в Акуловском Покровском Храме не прекращались более двухсот лет, — с 1807 г. по настоящее время. Во времена гонений Богослужения проходили в Никольском приделе.

В 2004 г. трудами настоятеля храма и доброхотных жертвователей в церковном дворе была построена крестильня с баптистерием.

В 2006 г. пристроен Дом церковного причта общей площадью более 200 кв. м. с новой просфорней и трапезной. В этом же году трудами прихожанина Акуловского Храма Анопочкина Николая Ивановича была благоустроена территория Храма и Воскресной школы, разбиты цветники, написан точный список Чудотворного Образа пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша».

К 200‐летию Храма, на месте нахождения Алтарной части первоначального деревянного Акуловского Покровского Храма завершилось строительство и роспись Храма Новомучеников и исповедников Российских.

Храм Новомучеников и исповедников Российских был освящён 13 мая 2008 г. Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.

В 2007 г. был благоустроен церковный погост, заасфальтирована и огорожена автостоянка. В 2009 г. в оба храма, в здание Воскресной школы и в другие церковные здания было проведено центральное водоснабжение.

За последние 20 лет в жизни прихода Акуловского Покровского Храма, кроме постоянной пастырской и богослужебной деятельности, нужно отметить возрождение миссионерской, катехизаторской и социальной активности прихожан, что видно на примере Приходской Воскресной школы, воссозданной в 2000 г. по благословению настоятеля храма протоиерея Валериана Кречетова.

В настоящее время в школе (по воскресеньям) работают кружки: основ изобразительного искусства, декоративного валяния шерсти, художественного вязания.

Регулярно (по вторникам и четвергам) проводятся репетиции детского и взрослого хоров.

Постоянно идут репетиции театральных постановок, — во время учебного года — к праздникам: Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, Пасхе, Троице, Дню памяти свв. равноап. братьев Кирилла и Мефодия; Дню Матери; — в мае‐июле — к постановкам Летнего семейного палаточного лагеря.

С декабря 2010 г. (по понедельникам, вторникам и четвергам) начала работать детская и взрослая секции рукопашного боя.

Учащиеся и преподаватели школы регулярно посещают близлежащие Дома престарелых — в селах Акулово и Дубки.

С января 2010 года в актовом зале школы была сооружена сцена, оснащенная профессиональным светотехническим и звуковым оборудованием, а силами учащихся школы оснащенная и одеждой сцены, что дает возможность осуществлять полноценные театральные постановки.

В описании использованы материалы сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://nataturka.ru/muzey-...

https://nataturka.ru/muzey-...

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://oinfo.ru/goroda/?id...

https://oinfo.ru/goroda/?id...

Все фотографии сделаны Автором, если не указано Иное.

Проезд: ж/д станция Отрадное Белорусского направления, далее 10 минут пешком. От станции Одинцово автобусами 18, 33, 46, 55, 56, 1025, 1044, 1054, 1055 до остановки "Акуловская церковь". Можайское шоссе, сразу за Одинцово.

Буду рад, если Вы оцените Публикацию, напишете Отзыв и подпишитесь на этот Канал.

Благодарю за Внимание!

До Новых Встреч на канале «Прогулки с Серёгой».

Всем Доброго Времени Суток, Дорогие Подписчики и Уважаемые Гости канала «Прогулки с Серёгой».

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

Почти без изгибов устремляется на запад серая лента Можайского шоссе. Вот миновали современный, индустриальный город Одинцово, голубой шпиль акуловского храма… И уже вскоре за плавным, едва заметным поворотом возникает маковка Покровской церкви, потом на фоне ясного неба вырисовывается ее стройн ...

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

Почти без изгибов устремляется на запад серая лента Можайского шоссе. Вот миновали современный, индустриальный город Одинцово, голубой шпиль акуловского храма… И уже вскоре за плавным, едва заметным поворотом возникает маковка Покровской церкви, потом на фоне ясного неба вырисовывается ее стройн ...

Всем Доброго Времени Суток, Дорогие Подписчики и Уважаемые Гости канала «Прогулки с Серёгой».

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

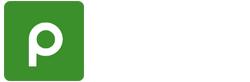

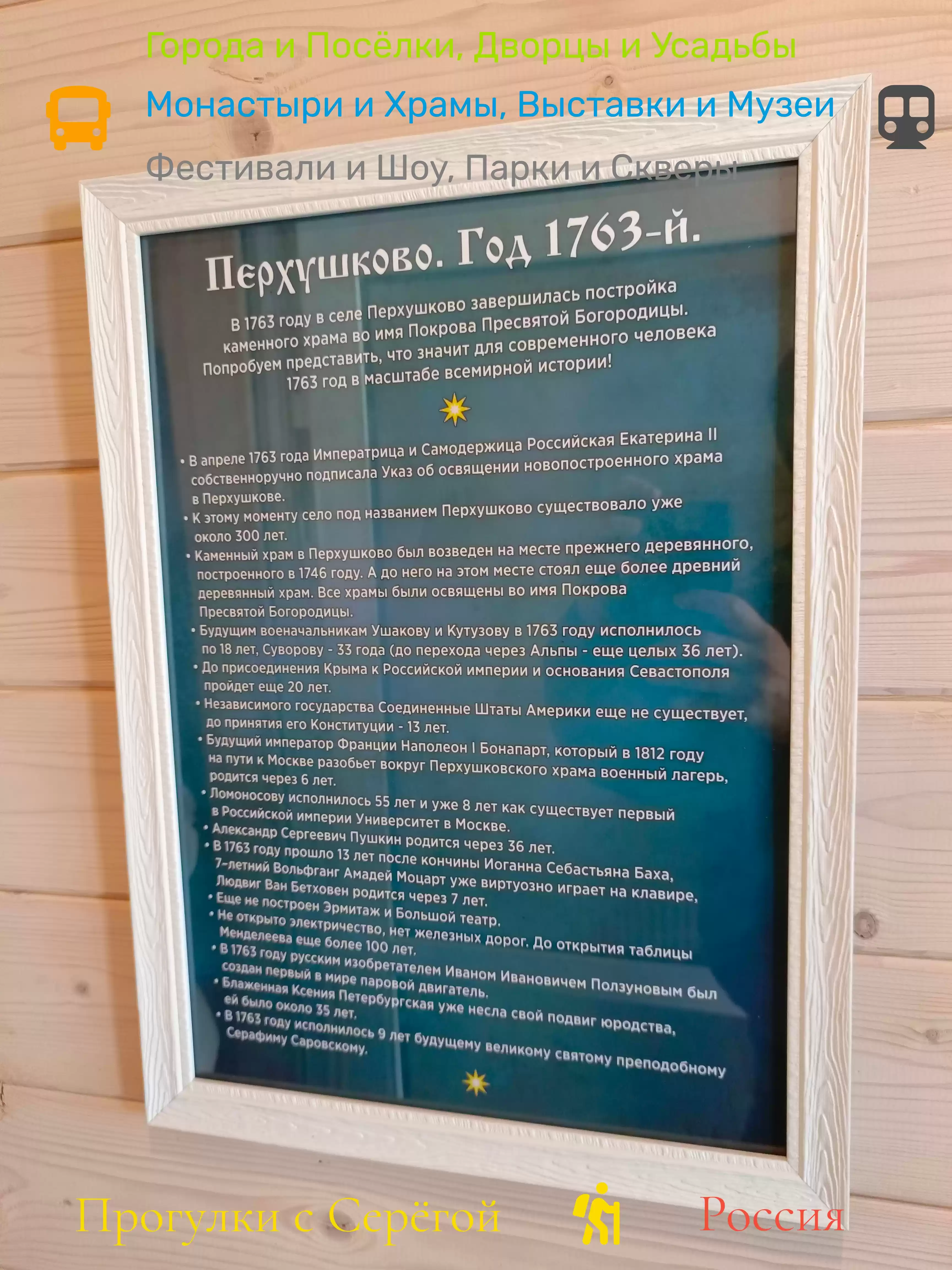

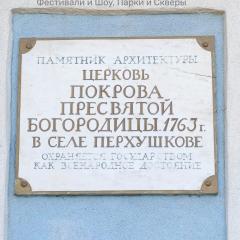

Почти без изгибов устремляется на запад серая лента Можайского шоссе. Вот миновали современный, индустриальный город Одинцово, голубой шпиль акуловского храма… И уже вскоре за плавным, едва заметным поворотом возникает маковка Покровской церкви, потом на фоне ясного неба вырисовывается ее стройный, с точеными формами силуэт, а сразу за храмом открывается протяженный фасад развернутого вдоль дороги старого барского дома. Это и есть усадьба Перхушково.

Название села происходит от фамилии воеводы Григория Перхушкова, получившего здесь земли в сер. XV века. Фамилия, в свою очередь, образована от Перхушка, уменьшительной формы от Перхур, разговорной формы мужского имени Порфирий.

Село Перхушково впервые упоминается в конце XVI века как вотчина С. Ф. Нагого (дяди царицы). В 1610 г. четверть села он передал Лужецкому монастырю. В документах XVII века село также называлось Покровским по церкви Покрова Богородицы. После смерти Василия Нагого, выкупившего дворы у можайских монахов, село унаследовала его дочь Анна, в замужестве княгиня Черкасская. В 1699 г. Перхушково было завещано её внуку, печально известному Бековичу-Черкасскому. В 1765 г. Черкасские продали село генерал-майору М. А. Яковлеву.

При Яковлевых Покровская церковь перестраивается в камне, строится двухэтажный господский дом. Местные жители рассказывали, что во время продвижения французов к Москве в этом доме ночевал Наполеон. В то время селом владел дядя писателя Герцена Александр Алексеевич Яковлев. В «Былом и думах» Герцен пишет, что после похищения невесты планировал обвенчаться с ней в Перхушкове. Господский дом в то время уже был заброшен и приходил в упадок (перешёл по наследству к двоюродному брату Герцена Алексею Александровичу Яковлеву).

После смерти Алексея Александровича Яковлева, последнего представителя рода, усадьба перешла к его бывшему крепостному Жилкину, ставшему звенигородским купцом. Затем владельцем села стал отставной майор, заседатель Московского уездного суда Александр Александрович Гессель (1778—1849).

#фото #усадьба #перхушково #село #главныйдом #церковь #хрампокровабогородицы #московскаяобласть

#история #архитектура #достопримечательности

#прогулки #поездки #путешествия #прогулкиссерёгой

Больше фотографий и текста на

Полное видео смотрите на

Главная достопримечательность села — усадьба «Перхушково», на территории сохранились господский дом и храм.

Комплекс усадьбы в древнем селе Перхушково сформировался в конце XVI – начале XVII вв. и состоял из храма, барского дома и большого пруда на реке Медвенке. Главный дом усадьбы Герцена имеет несколько строительных периодов. Первое здание деревянное возникло в начале XVII в. и уже существовало в 1627 г. В 1698-99 гг. главный дом усадьбы представлял собой значимую постройку, в которой можно было принимать иностранных послов. Строительство современного дома было начато князем А. А. Черкасским в 1740 – 1750-е годы. К этому периоду относится задняя кирпичная аркада первого этажа.

Достройка здания была завершена при новых собственниках - первых Яковлевых под руководством подрядчика А. Романова, который возвел второй деревянный этаж и положил полы и перекрытия первого этажа.

«Дом господский о двух этажах. Нижний каменный, верхний деревянный со службами, при нем сад регулярный частью с плодовыми деревьями. В селе у плотины пруда имеется мост деревянный на обывательском содержании. Церковная земля на суходоле. Земля иловатая, а ржаного и ярового хлеба способна, покосы хороши. Лес - дровяной, в нем звери: зайцы и белки. Птицы - тетеревы, куропатки и многие мелких родов прилетают. Крестьяне находятся, частью на пашне господской, а частью на оброке; промысл имеют и извозом в Москве, живут посредственно зажиточны; женщины упражняются в домашних рукоделиях».

В 1698 г. в усадьбе останавливался глава посольства Священной Римской империи к Петру I Игнатий Христофор Гвариент.

11 июля 1812 г. в усадебном доме Перхушково провел почти весь день император Александр I. В сентябре 1812 г. здесь побывал французский маршал Иоахим Мюрат.

11 сентября 1812 г. кавалерия генерала Дорохова разбила в с. Перхушково обоз французов и батальон Старой гвардии - описание этого боя есть в мемуарах его участника гусара Д. Давыдова и романе "Война и мир" Л. Толстого.

"Усадьбу Перхушково" упоминает в своих письмах Наполеон I. Здесь жил и бывал писатель-революционер А.И. Герцен (Яковлев), чье имя усадьба и носит. 18 мая 1832 г. в усадьбе побывали писатель Н. В. Гоголь, славянофил писатель С. Т. Аксаков, историк М. П. Погодин. В ходе археологических работ в 2022 г. здесь была сделана сенсационная находка: белокаменный саркофаг времен Ивана Грозного. Такие находили только в Кремле и монастырях, в такой сохранности — крайне редко. Историки полагают, что в саркофаге мог быть похоронен владелец села Семен Нагой — брат последней жены царя Ивана Грозного.

В описании использованы материалы сайта

�хушково_(Московская_область)

�хушково_(Московская_область)

�цена.рф/

�цена.рф/

Усадьба в селе Перхушково – одна из старейших в Подмосковье. Двухэтажный дом был возведён в 1760-х годах. Первый этаж – каменный, второй – деревянный. Более 100 лет усадьба находилась в собственности представителей дворянского рода Яковлевых, к которому принадлежали отец и дядя Александра Герцена. Сам писатель неоднократно гостил здесь.

В 1838 году после венчания во Владимире Герцен с молодой женой заезжал сюда по дороге в Покровское, куда ехал в отцовское имение. Потом об этих поездках он написал в своём автобиографическом романе «Былое и думы».

Усадьба Перхушково никогда не была местом постоянного проживания своих хозяев, и поэтому главный дом периодически пребывал в заброшенном состоянии. Последний раз Александр Герцен посетил имение летом 1844 года.

После смерти владельца дом перешёл к бывшему крепостному Александру Жилкину, ставшему впоследствии звенигородским купцом. А позже его приобрела артистка Малого театра Елена Александровна Благово (Доброхотова). Строение было настолько ветхим, что, по воспоминаниям современников, в нём «водились не только грачи, но и совы». В советское время здание использовалось под коммунальное жильё, а в отдельной его части располагался сельсовет.

Рядом с усадьбой находится Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Она была построена за 4 года до самого дома. И значительно пострадала во время наполеоновского нашествия 1812 года. Были уничтожены многие иконы, похищена утварь и прочее содержимое ризницы. Французские солдаты использовали церковь в качестве конюшни.

Говорят, сам Наполеон останавливался в усадьбе Перхушково, где провёл ночь после Бородинского сражения. И место это было выбрано неспроста. Ещё с XVII века здесь находилась первая ближайшая почтовая станция от Москвы, и село стало частью столбовой дороги. Через него шли на Москву все завоеватели – литовцы, поляки, французы...

Через Перхушково в соседнюю деревню Захарово ездил в имение бабушки юный Александр Пушкин. Бывал здесь по пути на Бородинское поле и Лев Николаевич Толстой, когда собирал материал к роману «Война и мир».

Связано село и с именем Николая Васильевича Гоголя. Здесь 18 мая 1840 года писатель, уезжавший за границу, прощался со своими друзьями. По тогдашнему обычаю провожать ездили до первых перекладных. Во время Великой Отечественной войны в нескольких километрах от Перхушково размещался штаб Западного фронта во главе с Георгием Константиновичем Жуковым.

Вот так на небольшом участке подмосковной дороги причудливым образом сошлись исторические события и судьбы величайших людей своего времени.

Все фотографии сделаны Автором, если не указано Иное.

Проезд: ж/д станция Здравница Белорусского направления, далее 2 км пешком. От станций Одинцово и Голицыно автобус №1055 до остановки "Перхушково". Можайское шоссе, село Перхушково.

Буду рад, если Вы оцените Публикацию, напишете Отзыв и подпишитесь на этот Канал.

Благодарю за Внимание!

До Новых Встреч на канале «Прогулки с Серёгой».

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

Почти без изгибов устремляется на запад серая лента Можайского шоссе. Вот миновали современный, индустриальный город Одинцово, голубой шпиль акуловского храма… И уже вскоре за плавным, едва заметным поворотом возникает маковка Покровской церкви, потом на фоне ясного неба вырисовывается ее стройный, с точеными формами силуэт, а сразу за храмом открывается протяженный фасад развернутого вдоль дороги старого барского дома. Это и есть усадьба Перхушково.

Название села происходит от фамилии воеводы Григория Перхушкова, получившего здесь земли в сер. XV века. Фамилия, в свою очередь, образована от Перхушка, уменьшительной формы от Перхур, разговорной формы мужского имени Порфирий.

Село Перхушково впервые упоминается в конце XVI века как вотчина С. Ф. Нагого (дяди царицы). В 1610 г. четверть села он передал Лужецкому монастырю. В документах XVII века село также называлось Покровским по церкви Покрова Богородицы. После смерти Василия Нагого, выкупившего дворы у можайских монахов, село унаследовала его дочь Анна, в замужестве княгиня Черкасская. В 1699 г. Перхушково было завещано её внуку, печально известному Бековичу-Черкасскому. В 1765 г. Черкасские продали село генерал-майору М. А. Яковлеву.

При Яковлевых Покровская церковь перестраивается в камне, строится двухэтажный господский дом. Местные жители рассказывали, что во время продвижения французов к Москве в этом доме ночевал Наполеон. В то время селом владел дядя писателя Герцена Александр Алексеевич Яковлев. В «Былом и думах» Герцен пишет, что после похищения невесты планировал обвенчаться с ней в Перхушкове. Господский дом в то время уже был заброшен и приходил в упадок (перешёл по наследству к двоюродному брату Герцена Алексею Александровичу Яковлеву).

После смерти Алексея Александровича Яковлева, последнего представителя рода, усадьба перешла к его бывшему крепостному Жилкину, ставшему звенигородским купцом. Затем владельцем села стал отставной майор, заседатель Московского уездного суда Александр Александрович Гессель (1778—1849).

#фото #усадьба #перхушково #село #главныйдом #церковь #хрампокровабогородицы #московскаяобласть

#история #архитектура #достопримечательности

#прогулки #поездки #путешествия #прогулкиссерёгой

Больше фотографий и текста на

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://t.me/progulki_putes...

https://t.me/progulki_putes...

Полное видео смотрите на

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://rutube.ru/channel/3...

https://rutube.ru/channel/3...

Главная достопримечательность села — усадьба «Перхушково», на территории сохранились господский дом и храм.

Комплекс усадьбы в древнем селе Перхушково сформировался в конце XVI – начале XVII вв. и состоял из храма, барского дома и большого пруда на реке Медвенке. Главный дом усадьбы Герцена имеет несколько строительных периодов. Первое здание деревянное возникло в начале XVII в. и уже существовало в 1627 г. В 1698-99 гг. главный дом усадьбы представлял собой значимую постройку, в которой можно было принимать иностранных послов. Строительство современного дома было начато князем А. А. Черкасским в 1740 – 1750-е годы. К этому периоду относится задняя кирпичная аркада первого этажа.

Достройка здания была завершена при новых собственниках - первых Яковлевых под руководством подрядчика А. Романова, который возвел второй деревянный этаж и положил полы и перекрытия первого этажа.

«Дом господский о двух этажах. Нижний каменный, верхний деревянный со службами, при нем сад регулярный частью с плодовыми деревьями. В селе у плотины пруда имеется мост деревянный на обывательском содержании. Церковная земля на суходоле. Земля иловатая, а ржаного и ярового хлеба способна, покосы хороши. Лес - дровяной, в нем звери: зайцы и белки. Птицы - тетеревы, куропатки и многие мелких родов прилетают. Крестьяне находятся, частью на пашне господской, а частью на оброке; промысл имеют и извозом в Москве, живут посредственно зажиточны; женщины упражняются в домашних рукоделиях».

В 1698 г. в усадьбе останавливался глава посольства Священной Римской империи к Петру I Игнатий Христофор Гвариент.

11 июля 1812 г. в усадебном доме Перхушково провел почти весь день император Александр I. В сентябре 1812 г. здесь побывал французский маршал Иоахим Мюрат.

11 сентября 1812 г. кавалерия генерала Дорохова разбила в с. Перхушково обоз французов и батальон Старой гвардии - описание этого боя есть в мемуарах его участника гусара Д. Давыдова и романе "Война и мир" Л. Толстого.

"Усадьбу Перхушково" упоминает в своих письмах Наполеон I. Здесь жил и бывал писатель-революционер А.И. Герцен (Яковлев), чье имя усадьба и носит. 18 мая 1832 г. в усадьбе побывали писатель Н. В. Гоголь, славянофил писатель С. Т. Аксаков, историк М. П. Погодин. В ходе археологических работ в 2022 г. здесь была сделана сенсационная находка: белокаменный саркофаг времен Ивана Грозного. Такие находили только в Кремле и монастырях, в такой сохранности — крайне редко. Историки полагают, что в саркофаге мог быть похоронен владелец села Семен Нагой — брат последней жены царя Ивана Грозного.

В описании использованы материалы сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://nataturka.ru/muzey-...

https://nataturka.ru/muzey-...

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://ru.m.wikipedia.org/...

https://ru.m.wikipedia.org/...

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://m.vk.com/@rcfoundat...

https://m.vk.com/@rcfoundat...

Усадьба в селе Перхушково – одна из старейших в Подмосковье. Двухэтажный дом был возведён в 1760-х годах. Первый этаж – каменный, второй – деревянный. Более 100 лет усадьба находилась в собственности представителей дворянского рода Яковлевых, к которому принадлежали отец и дядя Александра Герцена. Сам писатель неоднократно гостил здесь.

В 1838 году после венчания во Владимире Герцен с молодой женой заезжал сюда по дороге в Покровское, куда ехал в отцовское имение. Потом об этих поездках он написал в своём автобиографическом романе «Былое и думы».

Усадьба Перхушково никогда не была местом постоянного проживания своих хозяев, и поэтому главный дом периодически пребывал в заброшенном состоянии. Последний раз Александр Герцен посетил имение летом 1844 года.

После смерти владельца дом перешёл к бывшему крепостному Александру Жилкину, ставшему впоследствии звенигородским купцом. А позже его приобрела артистка Малого театра Елена Александровна Благово (Доброхотова). Строение было настолько ветхим, что, по воспоминаниям современников, в нём «водились не только грачи, но и совы». В советское время здание использовалось под коммунальное жильё, а в отдельной его части располагался сельсовет.

Рядом с усадьбой находится Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Она была построена за 4 года до самого дома. И значительно пострадала во время наполеоновского нашествия 1812 года. Были уничтожены многие иконы, похищена утварь и прочее содержимое ризницы. Французские солдаты использовали церковь в качестве конюшни.

Говорят, сам Наполеон останавливался в усадьбе Перхушково, где провёл ночь после Бородинского сражения. И место это было выбрано неспроста. Ещё с XVII века здесь находилась первая ближайшая почтовая станция от Москвы, и село стало частью столбовой дороги. Через него шли на Москву все завоеватели – литовцы, поляки, французы...

Через Перхушково в соседнюю деревню Захарово ездил в имение бабушки юный Александр Пушкин. Бывал здесь по пути на Бородинское поле и Лев Николаевич Толстой, когда собирал материал к роману «Война и мир».

Связано село и с именем Николая Васильевича Гоголя. Здесь 18 мая 1840 года писатель, уезжавший за границу, прощался со своими друзьями. По тогдашнему обычаю провожать ездили до первых перекладных. Во время Великой Отечественной войны в нескольких километрах от Перхушково размещался штаб Западного фронта во главе с Георгием Константиновичем Жуковым.

Вот так на небольшом участке подмосковной дороги причудливым образом сошлись исторические события и судьбы величайших людей своего времени.

Все фотографии сделаны Автором, если не указано Иное.

Проезд: ж/д станция Здравница Белорусского направления, далее 2 км пешком. От станций Одинцово и Голицыно автобус №1055 до остановки "Перхушково". Можайское шоссе, село Перхушково.

Буду рад, если Вы оцените Публикацию, напишете Отзыв и подпишитесь на этот Канал.

Благодарю за Внимание!

До Новых Встреч на канале «Прогулки с Серёгой».

Всем Доброго Времени Суток, Дорогие Подписчики и Уважаемые Гости канала «Прогулки с Серёгой».

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

14 мая 2023 года в день праздника иконы Божией Матери «Нечаянная радость», по благословению епископа Парамона, управляющего Северным и Северо-Западным округами города Москвы, был отслужен первый молебен о Божием благословении на участке, выделенном под строительство храма.

19 июня 2023 года - ...

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

14 мая 2023 года в день праздника иконы Божией Матери «Нечаянная радость», по благословению епископа Парамона, управляющего Северным и Северо-Западным округами города Москвы, был отслужен первый молебен о Божием благословении на участке, выделенном под строительство храма.

19 июня 2023 года - ...

Всем Доброго Времени Суток, Дорогие Подписчики и Уважаемые Гости канала «Прогулки с Серёгой».

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

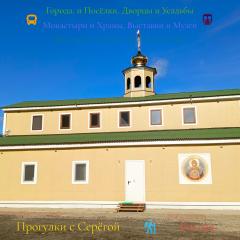

14 мая 2023 года в день праздника иконы Божией Матери «Нечаянная радость», по благословению епископа Парамона, управляющего Северным и Северо-Западным округами города Москвы, был отслужен первый молебен о Божием благословении на участке, выделенном под строительство храма.

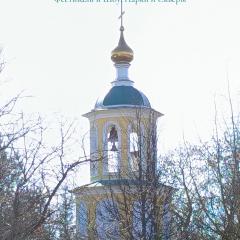

19 июня 2023 года - началась сборка каркаса временного храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Дегунине.

28 октября 2023 года в день поминовения усопших – Дмитриевскую родительскую субботу – в новопостроенном храме в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Дегунине была совершена первая Божественная Литургия.

#фото #храмкириллаимефодия #храм #церковь #православие

#история #архитектура #достопримечательности

#прогулки #поездки #путешествия #прогулкиссерёгой

Больше фотографий и текста на

Полное видео смотрите на

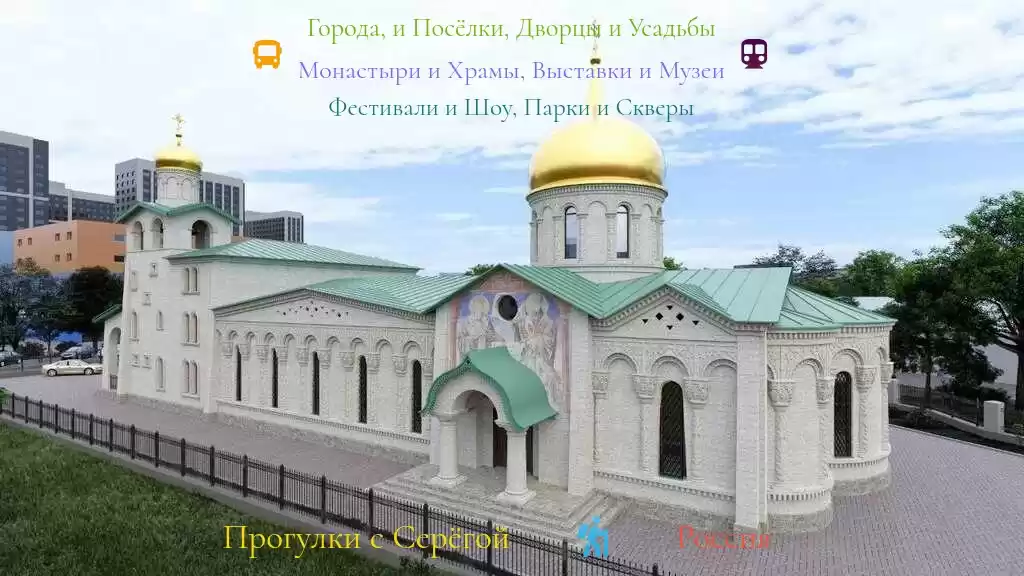

В будущем рядом с временной церковью, запланировано возведение большого каменного храма.

Храм равноапостольных Кирилла и Мефодия в Дегунино будет рассчитан на 500 человек и приходские помещения запроектированы в едином объеме. Стилистический прием оформления облика здания — эклектика с элементами классической древнерусской архитектуры.

Храм представляет собой вытянутую в плане трехнефную базилику с тремя апсидами. Здание венчает один массивный золоченый купол с восьмиконечным крестом. Над примыкающим к храму приходским домом возвышается одноуровневая колокольня, увенчанная малым куполом.

Стены храма и приходского дома кирпичные с утеплением. Наружная отделка — обмазка, окраска фасадными красками. Фасады декорированы пилястрами и лепным декором. Цоколь планируется облицевать натуральным камнем темных тонов. Кровля покрывается металлом.

Центральный вход в храм расположен в западной части со стороны приходского дома и имеет массивное крыльцо с прямоугольными колоннами и скатной кровлей, в центре которой расположена килевидная закомара с фреской.

Второй вход в приходской дом и боковые входы в храм оформлены малыми крыльцами, увенчанными килевидными закомарами с фресками. Для доступа в помещения маломобильных посетителей предусматривается устройство пандусов на крыльцах.

На первом этаже будут расположены храм, классы воскресной школы, трапезная, церковная лавка. На втором этаже — приходские и технические помещения.

В описании использованы материалы сайта

Все фотографии сделаны Автором, если не указано Иное.

Буду рад, если Вы оцените Публикацию, напишете Отзыв и подпишитесь на этот Канал.

Благодарю за Внимание!

До Новых Встреч на канале «Прогулки с Серёгой».

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

14 мая 2023 года в день праздника иконы Божией Матери «Нечаянная радость», по благословению епископа Парамона, управляющего Северным и Северо-Западным округами города Москвы, был отслужен первый молебен о Божием благословении на участке, выделенном под строительство храма.

19 июня 2023 года - началась сборка каркаса временного храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Дегунине.

28 октября 2023 года в день поминовения усопших – Дмитриевскую родительскую субботу – в новопостроенном храме в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Дегунине была совершена первая Божественная Литургия.

#фото #храмкириллаимефодия #храм #церковь #православие

#история #архитектура #достопримечательности

#прогулки #поездки #путешествия #прогулкиссерёгой

Больше фотографий и текста на

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://t.me/progulki_putes...

https://t.me/progulki_putes...

Полное видео смотрите на

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://rutube.ru/channel/3...

https://rutube.ru/channel/3...

В будущем рядом с временной церковью, запланировано возведение большого каменного храма.

Храм равноапостольных Кирилла и Мефодия в Дегунино будет рассчитан на 500 человек и приходские помещения запроектированы в едином объеме. Стилистический прием оформления облика здания — эклектика с элементами классической древнерусской архитектуры.

Храм представляет собой вытянутую в плане трехнефную базилику с тремя апсидами. Здание венчает один массивный золоченый купол с восьмиконечным крестом. Над примыкающим к храму приходским домом возвышается одноуровневая колокольня, увенчанная малым куполом.

Стены храма и приходского дома кирпичные с утеплением. Наружная отделка — обмазка, окраска фасадными красками. Фасады декорированы пилястрами и лепным декором. Цоколь планируется облицевать натуральным камнем темных тонов. Кровля покрывается металлом.

Центральный вход в храм расположен в западной части со стороны приходского дома и имеет массивное крыльцо с прямоугольными колоннами и скатной кровлей, в центре которой расположена килевидная закомара с фреской.

Второй вход в приходской дом и боковые входы в храм оформлены малыми крыльцами, увенчанными килевидными закомарами с фресками. Для доступа в помещения маломобильных посетителей предусматривается устройство пандусов на крыльцах.

На первом этаже будут расположены храм, классы воскресной школы, трапезная, церковная лавка. На втором этаже — приходские и технические помещения.

В описании использованы материалы сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://hram-km-degunino.ru/

https://hram-km-degunino.ru/

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://moseparh.ru/soglaso...

https://moseparh.ru/soglaso...

Все фотографии сделаны Автором, если не указано Иное.

Буду рад, если Вы оцените Публикацию, напишете Отзыв и подпишитесь на этот Канал.

Благодарю за Внимание!

До Новых Встреч на канале «Прогулки с Серёгой».

Всем Доброго Времени Суток, Дорогие Подписчики и Уважаемые Гости канала «Прогулки с Серёгой».

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

Географическое раздение зданий на две группы — северную и южную — отвечают функциональному наполнению каждой из них — жилищному и организационному (административному).

Так, северную группу составляют:

— больничный комплекс (ул. Дзержинского, 11),

— 2 здания общежитий (ул. Дзержинского, 13/2 ...

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

Географическое раздение зданий на две группы — северную и южную — отвечают функциональному наполнению каждой из них — жилищному и организационному (административному).

Так, северную группу составляют:

— больничный комплекс (ул. Дзержинского, 11),

— 2 здания общежитий (ул. Дзержинского, 13/2 ...

Всем Доброго Времени Суток, Дорогие Подписчики и Уважаемые Гости канала «Прогулки с Серёгой».

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

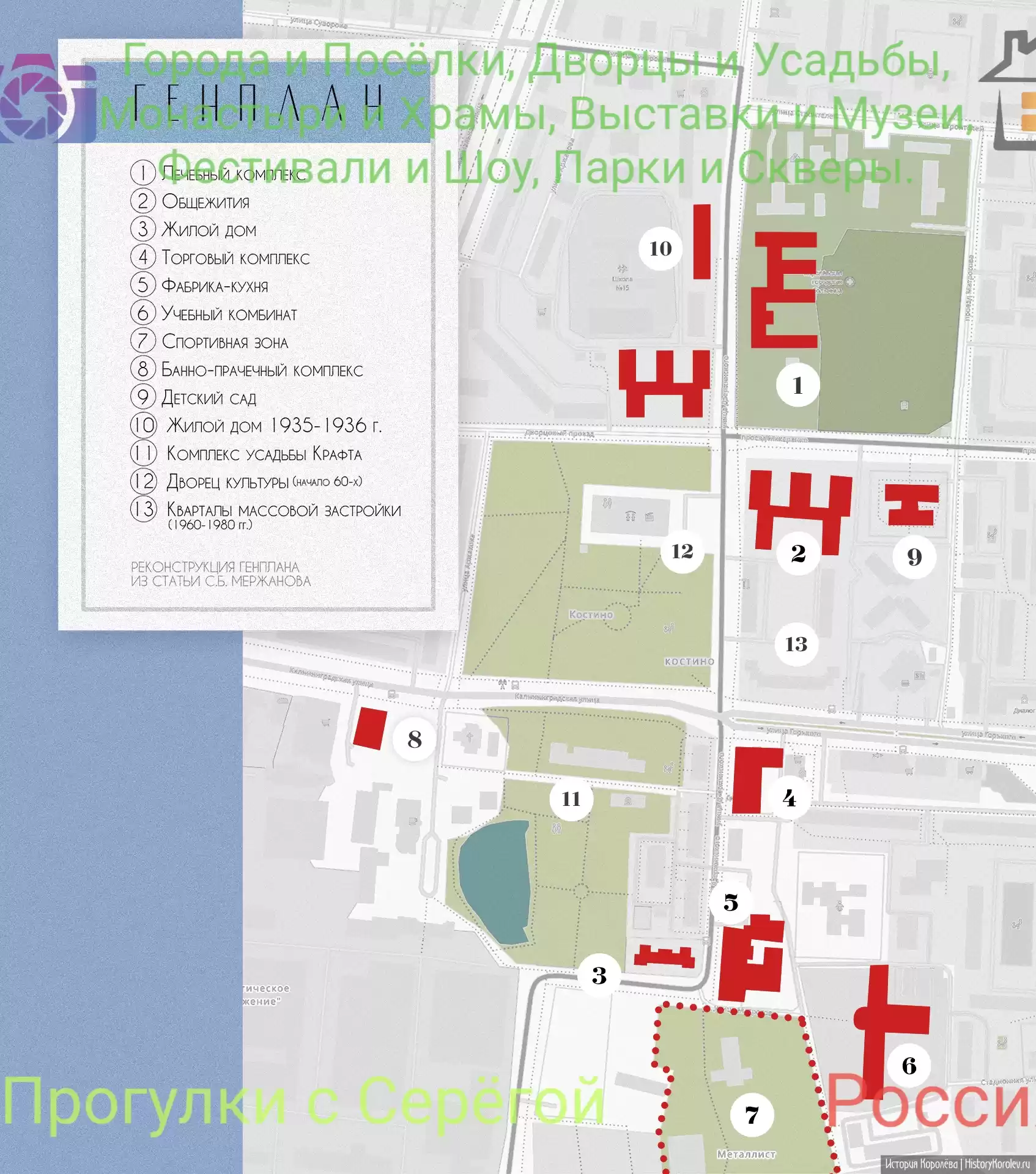

Географическое раздение зданий на две группы — северную и южную — отвечают функциональному наполнению каждой из них — жилищному и организационному (административному).

Так, северную группу составляют:

— больничный комплекс (ул. Дзержинского, 11),

— 2 здания общежитий (ул. Дзержинского, 13/2 и 24/2),

— жилое здание (ул. Дзержинского, 20),

— детский сад (пр. Макаренко, 4).

Южная группа, в свою очередь, включала:

— торговый центр (ул. Дзержинского, 23/2),

— фабрику-кухню (ул. Дзержинского, 29),

— учебный комбинат (ул. Матросова, 2),

— спортивный комплекс (ул. Матросова, 4, 6, 6а, 6б),

— Дом Стройбюро (ул. Дзержинского, 34/2),

— производственные сооружения (ул. Ильича, 7),

— банно-прачечный комплекс (ул. Калининградская, 3)

— клуб (Орджоникидзе, 1) — единственное из зданий ансамбля трудкоммуны, выполненное из дерева.

Из этих строений к настоящему времени сохранилась большая часть, но утрачены Дом стройбюро (снесен в 2014 году), банно-прачечный комплекс (снесён в 2000-е) и клуб (сгорел в 1943 году).

Скромная архитектура конструктивизма как нельзя лучше отвечала замыслу организаторов коммуны: здесь проводился педагогический эксперимент. Декор в привычном понимании этого слова отсутствовал; его роль выполняли разнообразные по форме выразительные оконные проёмы и эркеры. Исключение составляет лишь дом на ул. Дзержинского, 20. Это четырёхэтажное здание было выстроено последним в комплексе трудкоммуны — в то время, когда в советской архитектуре уже начала формироваться тенденция к «парадной монументальности».

#фото #костино #королёв #болшевскаятрудоваякоммуна #болшево #домстройбюро #фабрика_кухня #деревянныйклуб #учебныйкомбинат #спортивныйкомплекс #торговыйцентр #баннопрачечныйкомплекс #общежитие #общежитиечикаго #общежитиесан_франциско #больничныйкомплекс #детскийкомбинат #жилойдом #производственныесооружения

#история #архитектура #достопримечательности

#прогулки #поездки #путешествия #прогулкиссерёгой

Больше фотографий и текста на

Полное видео смотрите на

Гости Трудкоммуны:

Лауреаты Нобелевской премии — французский писатель Андре Жид (посвятил коммуне главу «Болшево» в книге «Возращение из СССР», 1936), английский писатель Бернард Шоу, датский физик Нильс Бор, французский физик Жан Перрен; английский политик леди Нэнси Астор (Нэнси Астор); французский писатель Анри Барбюс.

Неоднократно в посёлок коммуны приезжал писатель Максим Горький, который являлся своеобразным «куратором» трудкоммуны: принимал участие в судьбе многих коммунаров (художника В. Н. Маслова и др.); подарил коммуне библиотеку (3 000 томов), ставшую впоследствии основой для библиотеки посёлка (позднее — города) Костино, слитого в 1960 году с подмосковным Калининградом (Королёвом).

Первый советский звуковой фильм вышел на экраны в 1931 году — «Путёвка в жизнь». В нём представлена история начала 1920-х о борьбе с детской беспризорностью новой формой — созданием трудовой коммуны. В основу фильма легла книга директора Болшевской трудкоммуны М. Погребинского «Фабрика людей» (1929), повествующая об опыте перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей. Его прототипом в фильме стал герой Николая Баталова — Николай Иванович Сергеев, начальник трудкоммуны. Одну из главных ролей беспризорника исполнил Йыван Кырла — марийский актер, который был осужден в 1937 м году на 10 лет и погиб в 1943-м. Рина Зеленая и Георгий Жженов (8 лет провел в лагерях по обвинению в шпионаже) дебютировали здесь в эпизодических ролях.

Съемки происходили, в том числе, в Болшево, на территории Трудовой коммуны № 1. Фильм выпущен киностудией «Межрабпомфильм». Звук записан на аппаратуре системы инженера П. Тагера.

Улица Дзержинского получила современное название в 1949 году в честь Ф. Э. Дзержинского. До этого она называлась Шоссе Коммунаров. Застройка улицы началась в 1929 году зданиями Болшевской трудкоммуны.

Большим другом коммуны был Алексей Максимович Горький. С ним коммунары вели активную переписку ещё до возвращения его в Россию в 1928 г. Он неоднократно приезжал в коммуну, подарил коммунарам три тысячи томов книг. Многим ребятам – будущим поэтам Павлу Железнову, Алексею Бобринскому, художнику Василию Маслову и другим – помог встать на ноги. С его помощью коммунары выпустили несколько номеров альманаха «Вчера и сегодня».

Улица Дзержинского, 20. Дом, где жил писатель О.М. Куваев, автор романа "Территория", изданного на многих языках мира. Построен в 1935-36 году.

Кстати, в Москве по проекту А.Я. Лангмана и Л.З. Чериковера было возведено здание стадиона «Динамо» на Ленинградском шоссе (ныне – Ленинградский проспект) – крупнейшего на то время спортивного комплекса на территории СССР.

В описании использованы материалы сайта

Все фотографии сделаны Автором, если не указано Иное.

Буду рад, если Вы оцените Публикацию, напишете Отзыв и подпишитесь на этот Канал.

Благодарю за Внимание!

До Новых Встреч на канале «Прогулки с Серёгой».

Фото N 1 - афиша фильма "Путёвка в жизнь" 1932 г. - с сайта

Фото N 2 - Аэрофотоснимок 1942 года: 1- жилой дом, 2- больничный комплекс, 3- общежитие «Чикаго», 4- общежитие, 5- детский комбинат, 6- село Костино, 7- администрация, 8- торговый центр, 9- Дом Стройбюро, 10- фабрика-кухня, 11- учебный комбинат, 12- спортивный комплекс, 13- временные общежития, 14- деревянный клуб, 15- рабочий поселок; производственная зона: 16- хлебозавод, 17- банно-прачечный комплекс, 18- завод фруктовых вод, 19- котельная, 20- деревообделочная фабрика, 21- механический завод, 22- трикотажная фабрика, 23- обувная фабрика - с сайта

Фото N 3 - Банно-Прачечный Комплекс - с сайта

/1385

/1385

Фото N 4 - Производственные Сооружения - Панорама производственной площадки. Кадр из фильма «Возвращённая жизнь», 1935 год - с сайта

/1320/proizvodstvennye-sooruzheniya-bolshevskaya-trudovaya-kommuna

/1320/proizvodstvennye-sooruzheniya-bolshevskaya-trudovaya-kommuna

Фото N 5 - Механический завод («фабрика коньков») открыт в 1928 г. - с сайта

/1320/proizvodstvennye-sooruzheniya-bolshevskaya-trudovaya-kommuna

/1320/proizvodstvennye-sooruzheniya-bolshevskaya-trudovaya-kommuna

Фото N 6 - Трикотажная фабрика открыта в 1929 г., реконструирована в 1950 г. - с сайта

/1320/proizvodstvennye-sooruzheniya-bolshevskaya-trudovaya-kommuna

/1320/proizvodstvennye-sooruzheniya-bolshevskaya-trudovaya-kommuna

Фото N 7 - Стадион (начало 30-х гг.) - с сайта

/1383/stadion-bolshevskaya-trudovaya-kommuna

/1383/stadion-bolshevskaya-trudovaya-kommuna

Фото N 8 - Вечернее кафе в здании фабрики кухни - с сайта

Фото N 9 - В здании магазина посёлка трудовой коммуны, известного как 38-й магазин, неплохо сохранилась оригинальная метлахская плитка - с сайта

Фото N 10 - дом Стройбюро 1928 г. - с сайта

/1386/dom-strojbyuro-bolshevskaya-trudovaya-kommuna

/1386/dom-strojbyuro-bolshevskaya-trudovaya-kommuna

Фото N 11 - уникальная фреска художника-коммунара Василия Маслова «Ленин. Электрификация» - с сайта

Фото N 12 - план-схема сохранившихся построек трудовой коммуны - с сайта

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

Географическое раздение зданий на две группы — северную и южную — отвечают функциональному наполнению каждой из них — жилищному и организационному (административному).

Так, северную группу составляют:

— больничный комплекс (ул. Дзержинского, 11),

— 2 здания общежитий (ул. Дзержинского, 13/2 и 24/2),

— жилое здание (ул. Дзержинского, 20),

— детский сад (пр. Макаренко, 4).

Южная группа, в свою очередь, включала:

— торговый центр (ул. Дзержинского, 23/2),

— фабрику-кухню (ул. Дзержинского, 29),

— учебный комбинат (ул. Матросова, 2),

— спортивный комплекс (ул. Матросова, 4, 6, 6а, 6б),

— Дом Стройбюро (ул. Дзержинского, 34/2),

— производственные сооружения (ул. Ильича, 7),

— банно-прачечный комплекс (ул. Калининградская, 3)

— клуб (Орджоникидзе, 1) — единственное из зданий ансамбля трудкоммуны, выполненное из дерева.

Из этих строений к настоящему времени сохранилась большая часть, но утрачены Дом стройбюро (снесен в 2014 году), банно-прачечный комплекс (снесён в 2000-е) и клуб (сгорел в 1943 году).

Скромная архитектура конструктивизма как нельзя лучше отвечала замыслу организаторов коммуны: здесь проводился педагогический эксперимент. Декор в привычном понимании этого слова отсутствовал; его роль выполняли разнообразные по форме выразительные оконные проёмы и эркеры. Исключение составляет лишь дом на ул. Дзержинского, 20. Это четырёхэтажное здание было выстроено последним в комплексе трудкоммуны — в то время, когда в советской архитектуре уже начала формироваться тенденция к «парадной монументальности».

#фото #костино #королёв #болшевскаятрудоваякоммуна #болшево #домстройбюро #фабрика_кухня #деревянныйклуб #учебныйкомбинат #спортивныйкомплекс #торговыйцентр #баннопрачечныйкомплекс #общежитие #общежитиечикаго #общежитиесан_франциско #больничныйкомплекс #детскийкомбинат #жилойдом #производственныесооружения

#история #архитектура #достопримечательности

#прогулки #поездки #путешествия #прогулкиссерёгой

Больше фотографий и текста на

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://t.me/progulki_putes...

https://t.me/progulki_putes...

Полное видео смотрите на

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://rutube.ru/channel/3...

https://rutube.ru/channel/3...

Гости Трудкоммуны:

Лауреаты Нобелевской премии — французский писатель Андре Жид (посвятил коммуне главу «Болшево» в книге «Возращение из СССР», 1936), английский писатель Бернард Шоу, датский физик Нильс Бор, французский физик Жан Перрен; английский политик леди Нэнси Астор (Нэнси Астор); французский писатель Анри Барбюс.

Неоднократно в посёлок коммуны приезжал писатель Максим Горький, который являлся своеобразным «куратором» трудкоммуны: принимал участие в судьбе многих коммунаров (художника В. Н. Маслова и др.); подарил коммуне библиотеку (3 000 томов), ставшую впоследствии основой для библиотеки посёлка (позднее — города) Костино, слитого в 1960 году с подмосковным Калининградом (Королёвом).

Первый советский звуковой фильм вышел на экраны в 1931 году — «Путёвка в жизнь». В нём представлена история начала 1920-х о борьбе с детской беспризорностью новой формой — созданием трудовой коммуны. В основу фильма легла книга директора Болшевской трудкоммуны М. Погребинского «Фабрика людей» (1929), повествующая об опыте перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей. Его прототипом в фильме стал герой Николая Баталова — Николай Иванович Сергеев, начальник трудкоммуны. Одну из главных ролей беспризорника исполнил Йыван Кырла — марийский актер, который был осужден в 1937 м году на 10 лет и погиб в 1943-м. Рина Зеленая и Георгий Жженов (8 лет провел в лагерях по обвинению в шпионаже) дебютировали здесь в эпизодических ролях.

Съемки происходили, в том числе, в Болшево, на территории Трудовой коммуны № 1. Фильм выпущен киностудией «Межрабпомфильм». Звук записан на аппаратуре системы инженера П. Тагера.

Улица Дзержинского получила современное название в 1949 году в честь Ф. Э. Дзержинского. До этого она называлась Шоссе Коммунаров. Застройка улицы началась в 1929 году зданиями Болшевской трудкоммуны.

Большим другом коммуны был Алексей Максимович Горький. С ним коммунары вели активную переписку ещё до возвращения его в Россию в 1928 г. Он неоднократно приезжал в коммуну, подарил коммунарам три тысячи томов книг. Многим ребятам – будущим поэтам Павлу Железнову, Алексею Бобринскому, художнику Василию Маслову и другим – помог встать на ноги. С его помощью коммунары выпустили несколько номеров альманаха «Вчера и сегодня».

Улица Дзержинского, 20. Дом, где жил писатель О.М. Куваев, автор романа "Территория", изданного на многих языках мира. Построен в 1935-36 году.

Кстати, в Москве по проекту А.Я. Лангмана и Л.З. Чериковера было возведено здание стадиона «Динамо» на Ленинградском шоссе (ныне – Ленинградский проспект) – крупнейшего на то время спортивного комплекса на территории СССР.

В описании использованы материалы сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://topos.memo.ru/artic...

https://topos.memo.ru/artic...

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://www.myprogulki.ru/2...

https://www.myprogulki.ru/2...

Все фотографии сделаны Автором, если не указано Иное.

Буду рад, если Вы оцените Публикацию, напишете Отзыв и подпишитесь на этот Канал.

Благодарю за Внимание!

До Новых Встреч на канале «Прогулки с Серёгой».

Фото N 1 - афиша фильма "Путёвка в жизнь" 1932 г. - с сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://topos.memo.ru/artic...

https://topos.memo.ru/artic...

Фото N 2 - Аэрофотоснимок 1942 года: 1- жилой дом, 2- больничный комплекс, 3- общежитие «Чикаго», 4- общежитие, 5- детский комбинат, 6- село Костино, 7- администрация, 8- торговый центр, 9- Дом Стройбюро, 10- фабрика-кухня, 11- учебный комбинат, 12- спортивный комплекс, 13- временные общежития, 14- деревянный клуб, 15- рабочий поселок; производственная зона: 16- хлебозавод, 17- банно-прачечный комплекс, 18- завод фруктовых вод, 19- котельная, 20- деревообделочная фабрика, 21- механический завод, 22- трикотажная фабрика, 23- обувная фабрика - с сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

Фото N 3 - Банно-Прачечный Комплекс - с сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

Фото N 4 - Производственные Сооружения - Панорама производственной площадки. Кадр из фильма «Возвращённая жизнь», 1935 год - с сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

Фото N 5 - Механический завод («фабрика коньков») открыт в 1928 г. - с сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

Фото N 6 - Трикотажная фабрика открыта в 1929 г., реконструирована в 1950 г. - с сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

Фото N 7 - Стадион (начало 30-х гг.) - с сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

Фото N 8 - Вечернее кафе в здании фабрики кухни - с сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

Фото N 9 - В здании магазина посёлка трудовой коммуны, известного как 38-й магазин, неплохо сохранилась оригинальная метлахская плитка - с сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

Фото N 10 - дом Стройбюро 1928 г. - с сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

Фото N 11 - уникальная фреска художника-коммунара Василия Маслова «Ленин. Электрификация» - с сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://www.myprogulki.ru/2...

https://www.myprogulki.ru/2...

Фото N 12 - план-схема сохранившихся построек трудовой коммуны - с сайта

ВНИМАНИЕ! Сторонний ресурс!

https://historykorolev.ru/a...

https://historykorolev.ru/a...

Всем Доброго Времени Суток, Дорогие Подписчики и Уважаемые Гости канала «Прогулки с Серёгой».

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

Болшевская трудовая коммуна - это редчайший по целостности и выразительности ансамбль зданий в стиле конструктивизма.

Инициатором создания трудовых коммун для малолетних правонарушителей был председатель ВЧК Ф.Э.Дзержинский. 18 августа 1924 года вышел приказ административно-организационного у ...

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

Болшевская трудовая коммуна - это редчайший по целостности и выразительности ансамбль зданий в стиле конструктивизма.

Инициатором создания трудовых коммун для малолетних правонарушителей был председатель ВЧК Ф.Э.Дзержинский. 18 августа 1924 года вышел приказ административно-организационного у ...

Всем Доброго Времени Суток, Дорогие Подписчики и Уважаемые Гости канала «Прогулки с Серёгой».

Недавно я побывал в интересном месте, куда приглашаю и Вас с подборкой фотоматериалов (смотрите и листайте карусель) и подробным описанием (читайте и переходите по ссылкам).

Желаю Приятного Просмотра!

Болшевская трудовая коммуна - это редчайший по целостности и выразительности ансамбль зданий в стиле конструктивизма.

Инициатором создания трудовых коммун для малолетних правонарушителей был председатель ВЧК Ф.Э.Дзержинский. 18 августа 1924 года вышел приказ административно-организационного управления ОГПУ №185 за подписью зампреда ОГПУ Г.Г. Ягоды, давший путёвку в жизнь уникальному эксперименту по перевоспитанию малолетних правонарушителей. Так началась история Болшевской трудовой коммуны. По её образу и подобию в 1930-х годах создавались такого рода учреждения и в других городах Советского Союза. Организатором и начальником Болшевской трудовой коммуны стал Матвей Самойлович Погребинский, соратник и ближайший помощник Генриха Ягоды.

Процесс перевоспитания в коммуне получил название "перековка". Это было созвучно эпохе индустриализации. Поэтому соответствующее название книги М. Погребинского "Фабрика людей", в которой был обобщен опыт работы Болшевской коммуны, вовсе не имело того зловещего "оруэлловского" смысла, какой стараются сегодня приписать всей советской эпохе. "Перековаться" означало – получить как минимум семиклассное образование, приобрести профессию и начать честно трудиться.

Сначала в коммуне организовали две кустарные мастерские — столярную и сапожную. В одной вручную делали табуретки, в другой — также вручную шили спортивную обувь. В июне 1930 года заложили обувную фабрику, а в августе 1931-го — спортдеревообделочную. На ней стали осваивать производство теннисных ракеток и лыж. 1 сентября 1933 года вступил в строй учебный комбинат.Стараниями коммунаров Костино преображалось. В 1938 году село получило статус рабочего посёлка, а через год, в 1939-м — и города. В коммуну приезжает часто Максим Горький и многие иностранцы, Нильс Бор, Бернард Шоу и другие - давшие высокую оценку этому социальному эксперименту.